書道の「段位」って一体何か?

そう感じることってよくあると思います。

まずは、ChatGPTに「書道 段位」についてを聞いてみました。

結構しっかりと書き出してもらえたので、アーカイブとして残しておきます。

//

書道というと、「美しい文字を練習するもの」というイメージを持つ人が多いかもしれません。

けれど、その奥には、日本の伝統文化としての深い歴史や、書を通して自分と向き合う精神性、そして技術の高まりを示す“段位制度”といった豊かな世界が広がっています。

この記事では、これから書道を始めてみたい方や、すでに習い始めたばかりの方に向けて、「書道の段位」とは何か、どのように進んでいくのかを詳しく、そして分かりやすく解説していきます。

1. 「段位」とは何か?——実力を証明する“目に見える指標”

「段位(だんい)」という言葉は、柔道や剣道などの武道や、囲碁・将棋の世界でも広く使われています。

それらと同じように、書道にも段位制度があります。

段位は、いわば「その人の書道技術の習熟度」を示すための目安。

書道の世界では、どれだけ経験があるか、どれほどの実力を持っているかを客観的に評価するために、段や級といった等級を設けています。

◎ なぜ段位があるの?

練習のモチベーションになる

技術向上の道筋が見える

師範や指導者を目指す際の資格になる

書道団体に所属していることの証明になる

書道の段位は、単なる“肩書き”ではありません。学びを積み重ねた証として、自信と誇りを与えてくれるものです。

2. 段位の基本構成——級・段・師範への道

書道における段位は、大きく以下の3段階に分けられます。

■ 初心者から始まる「級位(きゅうい)」

書道を習い始めたばかりの方は、まず「級位」からスタートします。

一般的には10級〜1級まで(会によっては6級や3級まで)

数字が小さくなるほどレベルが高い

基本的な筆の使い方、正しい文字の形、バランス感覚を学ぶ

この段階では、とにかく「丁寧に正しく書くこと」が評価の基準となります。

■ 実力者の証「段位(だんい)」

1級の次に目指すのが「初段(しょだん)」です。

初段〜八段または十段(会や団体によって違いあり)

段が上がるにつれて、表現力や筆使いの自由度が増す

書風(しょふう:自分らしいスタイル)を探り始める段階

三段や四段になると、中級〜上級者として認められることが多く、展覧会などでの入選も期待されるようになります。

■ 書の道を教える「師範・教授・無鑑査」

段位のさらに上には、「師範」「教授」「無鑑査」といった称号があります。

「師範」は指導者の資格を持つ証

「教授」は団体内でも特に高い技術・指導力を持つ人

「無鑑査」は一般の審査を超越したレベルの書家に与えられる

これらの資格を取得すると、自分の教室を持ったり、弟子を取ったり、展覧会で審査員を務めたりと、書道家としての活動の幅が一気に広がります。

3. 昇級・昇段のしくみ——どうすれば段位が取れるの?

段位を取得するには、一般的に「書道団体(会)」に所属し、その団体が主催する審査を受ける必要があります。

◎ 書道団体とは?

有名な書道団体には、以下のようなものがあります。

日本書道教育学会(書教)

日本習字教育財団

日本書芸院

毎日書道会(毎日展)

読売書法会(読売展)

書壇院 など

団体ごとに審査方法や昇級基準、段位の最高位などが異なるため、自分に合った団体を選ぶことが大切です。

◎ 一般的な昇段の流れ

書道教室や通信講座などを通じて団体に入会

毎月の「月例課題(げつれいかだい)」を提出

提出作品が審査員によって評価される

評価基準をクリアすれば昇級・昇段!

また、年1〜2回「昇段試験」として別途試験作品を出すことが求められる団体もあります。

4. どのくらいの期間で段位が取れる?

段位取得のスピードは個人差がありますが、おおよその目安は以下の通りです。

段階 目安となる期間(継続して学んだ場合)

10級 → 1級 半年〜1年程度

初段 1年〜1年半程度

三段 3年〜5年程度

五段以上 5年以上

師範 7年〜10年程度

毎月きちんと課題を提出し、添削を受けながら丁寧に学んでいけば、無理なくステップアップできます。

5. 通信講座でも段位は取れる?——忙しい人の新しい学び方

最近では、通学が難しい人でも学べる「通信書道講座」が人気を集めています。

このような講座を通じて、段位を取得することも可能です。

◎ 通信講座のメリット

自宅で好きな時間に学べる

添削指導が丁寧

書道団体に所属できる場合が多い

月例課題を郵送で提出すればOK

子育て中の方や、地方に住んでいる方、仕事が忙しい方にもおすすめです。

6. 段位を取得するメリットとは?

段位を取ることには、多くのメリットがあります。

以下に、代表的な利点を紹介します。

■ 成長の実感が得られる

段位という「目に見える成果」があることで、自分の成長を実感しやすくなります。

■ モチベーションが持続しやすい

目標があると、練習への意欲が高まります。昇級や昇段の喜びは、次への原動力になります。

■ 人に教える道が開ける

段位が一定以上になれば、師範資格の取得も可能になります。

将来的に書道を教える仕事にもつながるかもしれません。

■ 展覧会や公募展への応募がしやすくなる

段位を持っていると、各種展覧会やコンクールへの応募の際、推薦や出品資格の条件を満たしやすくなります。

7. 「段位がないと書道を楽しめない」のは本当?

結論から言うと、「段位がなくても書道は十分に楽しめます」。

大切なのは、筆を持って、文字と向き合い、自分のペースで書を楽しむことです。

ただし、段位を目指すことで「書く」という行為に明確な目標が生まれ、練習の質も上がるのは事実です。

自分なりの楽しみ方で筆を握る

その中で段位取得に挑戦するかどうかは自由

趣味としても、自己実現としても書道は奥が深い!

段位はあくまで「道しるべ」のようなものであって、ゴールではありません。

8. よくある質問(Q&A)

Q1. 子どもでも段位は取れるの?

はい、子ども向けの段位制度もあります。

小学生でも段位取得に挑戦できる団体や教室も多く存在します。

Q2. 大人から始めても遅くない?

まったく遅くありません!書道は年齢に関係なく始められる芸術です。

50代・60代から始めて師範を目指す人もたくさんいます。

Q3. 段位には有効期限があるの?

通常、一度取得した段位は「終身」です。

ただし、師範などの称号に関しては、更新制度がある団体もあります。

9. まとめ:段位はあなたの書道ライフを豊かにする「道しるべ」

書道の段位制度は、書を学ぶ過程を明確にし、技術や精神面の成長を助けてくれる優れた仕組みです。

趣味で書道を楽しむ方も、将来的に教える側を目指す方も、段位取得という目標を持つことで、日々の練習がもっと楽しく、意味のあるものになっていくはずです。

あなたのペースで、あなたらしい書道の道を歩んでください。

そして、もし段位に挑戦してみたいと思ったら、ぜひ一歩を踏み出してみましょう。

書の道は一生の道。

段位はその道を照らす、明るい灯となってくれるはずです。

//

非常に分かりやすい「書道の段位について」でしたので、アーカイブとして記載しました。

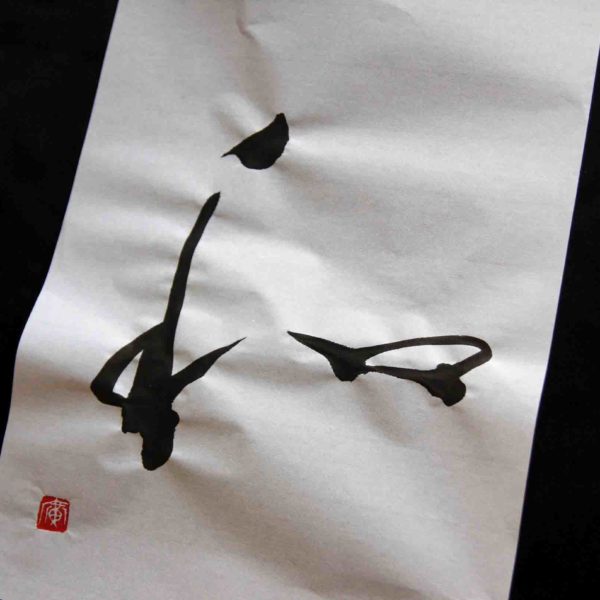

実際に「書道の段位」が与える役割のようなものを、書道家が記します。

書道家として、「書道の段位を取ること」の大切さを見つめる

これまで、書道の仕事を通じて、さまざまな団体の書道家、書家さんたちとご縁をいただきました。

私は団体に所属していないので、アウトサイダーの視点から見た「書道の段位が持つ役割」を伝えると、

もし、書道を仕事にする、書道をやってみたいという方がいるのであれば、段位の取得は必須項目だと思っておいた方が楽だと思います。

書道業界にとっては、「誰に師事をしたか?」「段位はなんですか?」というのはよく聞かれます。

書道を見るときの「判断基準」が段位。

さらには「師範」を取得しているかどうかも特に重要ですので、日々の鍛錬を通じて、段位を上げていくことが、やがてはご自身の支えにもなると思います。

もっと違う領域を目指すとなると、段位ではない世界もあります。

今回は、その話は記載しません。

この記事が、皆様のためになれば幸いです。

最後までお読みくださり、ありがとうございます。

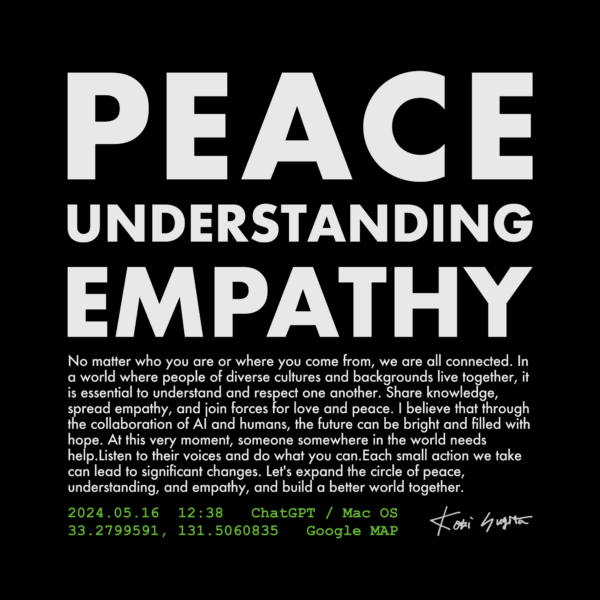

プロフィール

杉田 曠機(すぎた こうき)

1983年3月宮崎県生。鹿児島大学工学部卒。在学中に書と出会い、「和」の探究へ。世界的ブランドやホテル、アメリカの美術館、神社仏閣へも作品収蔵。その他、個人、企業、ブランド、施設など、様々な媒体とのコラボや、デザイン/ギフト作成を行なってきた。各国首脳が集う会合や国際的な展示会にも出演。日本文化の発信、書道・芸術活動を主に、世界で活躍している。