3/7に行ったアイヌの町「白老町、ポロトコタン」

2020年には、ここに国立博物館ができるとのこと。

北海道に行ったら、必ず行きたかった場所。

それがアイヌの町。

小学生の時から行きたかった場所。

どこ行きたい?と聞かれて、真っ先に「アイヌの町!」と答えました。

きっと昔、何かしらの縁があったところだろう。

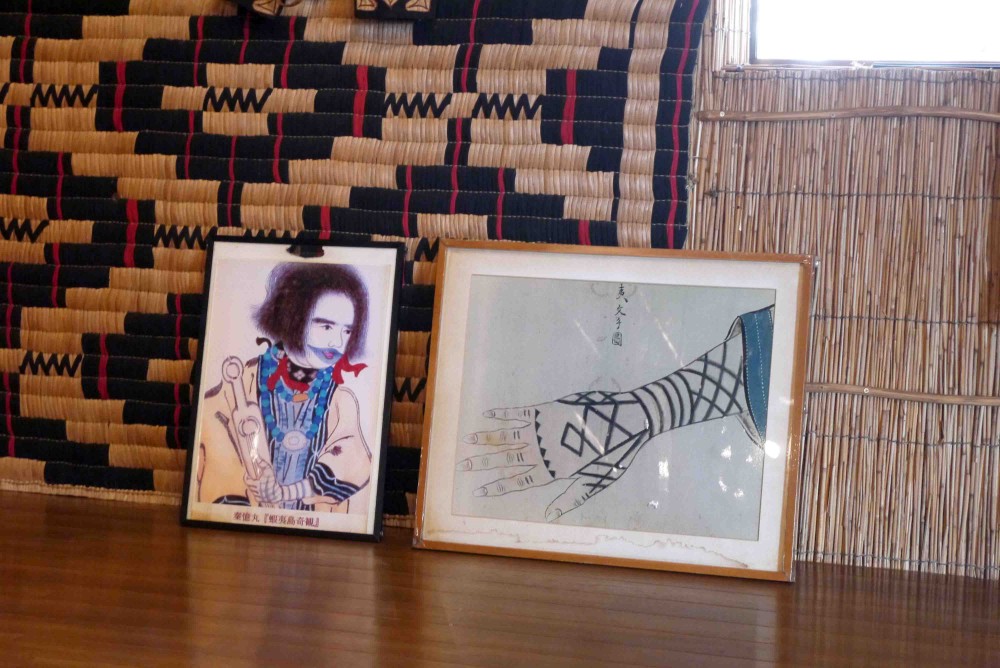

彼らの神事を見ていると、心が震えるものがあり、涙が溢れそうになった。

やっと会えたという気持ちももちろんあって。

周りに気付かれないように涙を潤わせた。

昨年、考古学(人類学)の仕事をされている山口の松下さんと話していて、

縄文時代や弥生時代の人の流れや、

縄文の骨格の話などを聞いていたため、

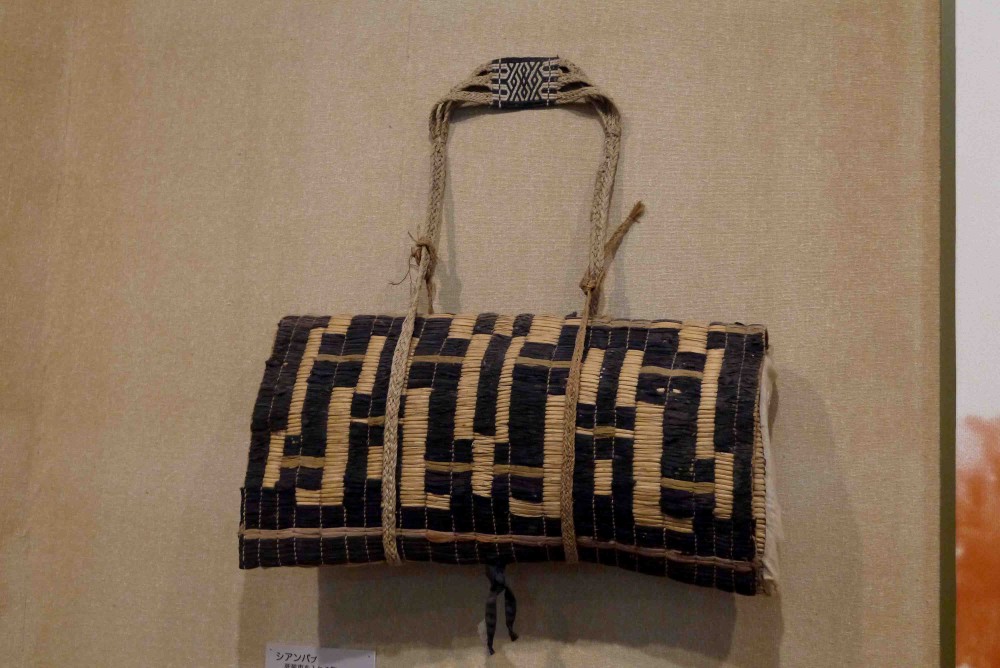

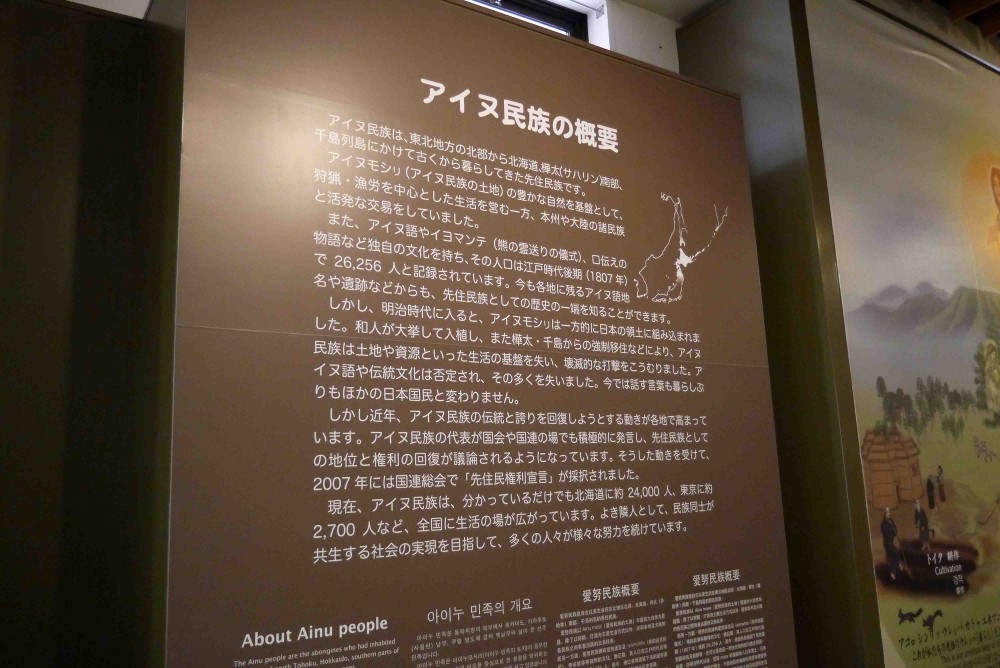

そうした部分も学びたくアイヌ民族の集落や博物館をみていた。

精神性は縄文のそれを似ていて、神道の基礎とも近いものを感じた。

自然の中に神が宿る。

アミニズムというほうが分かりやすいと思う。

命の考え方など、日本のもつ根幹の「和」の心が、こうした縄文から紡がれているものだと思える。

だから縄文が好きなんだなと思えた。

北海道でここを学べた事が、とても重要な体験だった。

自分の中の古い核がハマったような。

そんな感覚。

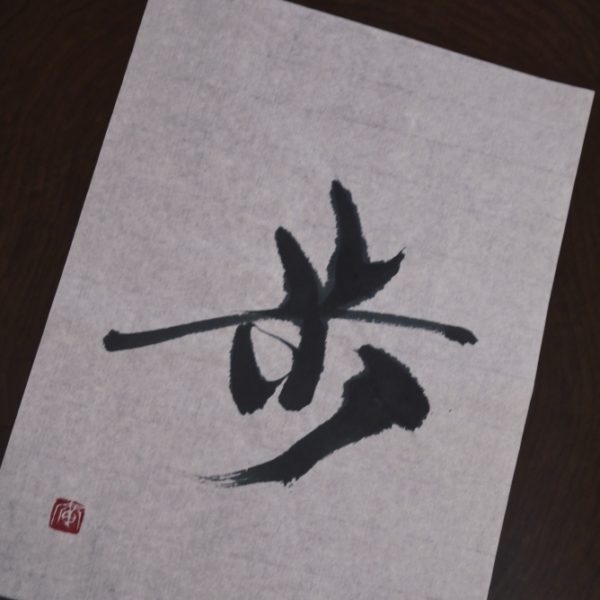

武士道や道がつくものも好きだけど、

縄文の精神性を求めていると腑に落ちた。

ここはすごく重要で、これからの制作等にいい刺激になる。

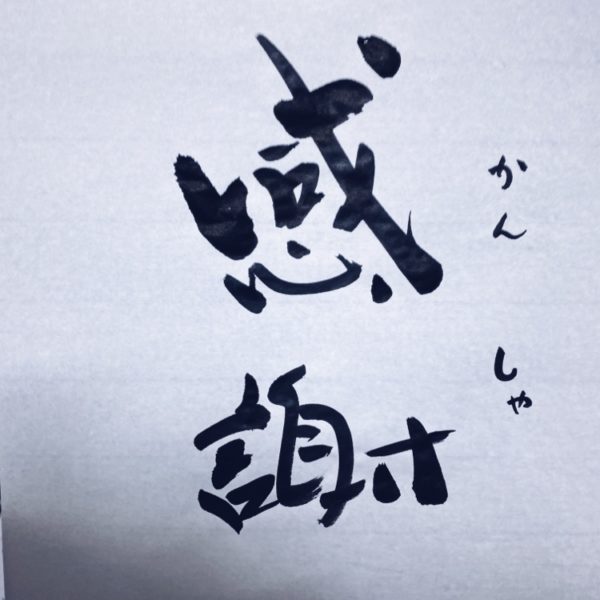

和する、和える、和み、にこにこ(和々)、などなど。

そうかぁと、気付かせられる出会いだった。

ここさえ分かっていれば、

世界中どこへ行っても、

自分は「和」で在れるんだなとも思えた。

和とは強制するものでもない。

着物を着ることだけが和ではない。

茶道や書道、剣道だけが和ではない。

もっと奥深いところに「和」がある。

その答えは日常に溶け込んでいて、それを表現していこうとしていたんだなと気付くことも出来た。

さぁて、どうしようか。

これからを。